Não é sobre tarifa estupido, é sobre geopolítica!

As tarifas entre EUA e China ultrapassaram 100%, mas nada mudou. O que está por trás dessa guerra comercial que não é mais sobre comércio? Descubra a verdadeira disputa por trás das cifras.

PhD Bertoncello

4/15/20257 min ler

Economia

As tensões comerciais entre Estados Unidos e China intensificaram-se nos últimos anos, marcadas pela imposição de tarifas de importação cada vez mais elevadas. Inicialmente, essas tarifas, que começaram em níveis moderados, como 10% a 25%, foram justificadas como uma forma de proteger a indústria nacional americana e corrigir desequilíbrios comerciais. Seus impactos foram significativos, reduzindo o comércio bilateral e afetando preços e cadeias de suprimentos globais. Contudo, à medida que as tarifas alcançaram patamares extremos, atualmente 125% na China e 145% nos Estados Unidos, seus efeitos práticos tornaram-se limitados, restritos a impactos psicológicos e políticos, já que os impactos econômicos mais significativos ocorreram com tarifas acima de 20%. Este artigo busca explicar, de forma didática, por que o aumento das tarifas tem um efeito inicial forte, mas perde influência prática em níveis muito altos, utilizando uma base teórica sólida da economia. Além disso, argumenta que essa política reflete uma mudança na perspectiva dos Estados Unidos, que passou a priorizar interesses domésticos populares (Main Street) em vez de interesses financeiros globais (Wall Street), inserindo-se em um contexto mais amplo de disputa geopolítica.

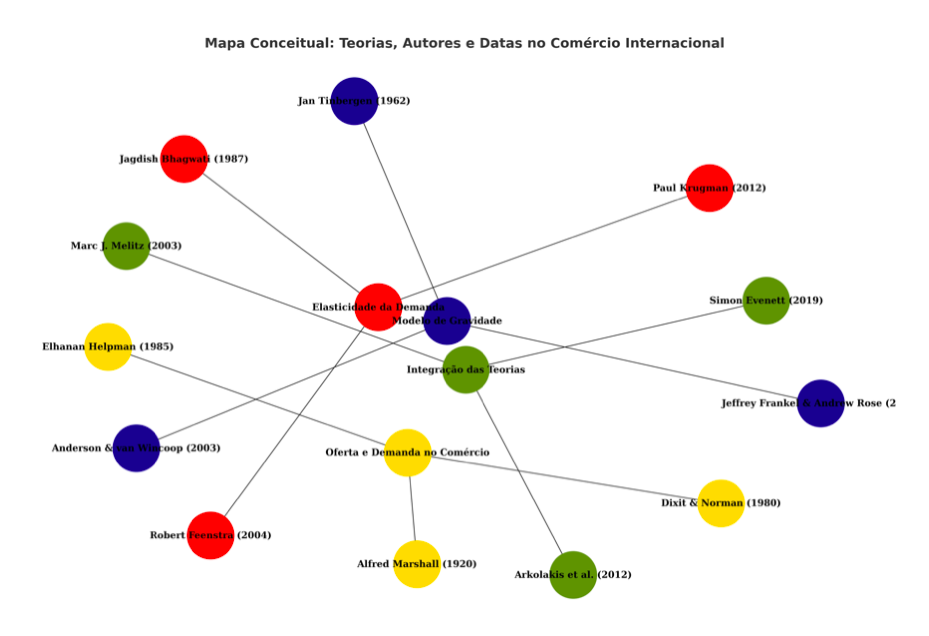

Base Teórica: Integração das Teorias no Comércio Internacional

Para analisar o impacto das tarifas entre Estados Unidos e China, é fundamental integrar diferentes teorias do comércio internacional que se conectam em torno dos conceitos de elasticidade da demanda, oferta e demanda e modelo de gravidade. Essas abordagens, desenvolvidas por autores clássicos e contemporâneos, explicam tanto o impacto inicial das tarifas quanto sua perda de eficácia em níveis extremos. O mapa conceitual que acompanha este artigo ilustra como essas teorias se interligam e sustentam a lógica dos movimentos comerciais globais.

A elasticidade da demanda (vermelho), conceito central para compreender a sensibilidade dos consumidores às variações de preço, foi formalizada por Alfred Marshall (1920). Marshall demonstrou que, quando os preços sobem, a demanda cai em diferentes proporções, conforme o grau de necessidade do bem. Assim, tarifas têm efeito direto sobre a demanda, especialmente quando há substitutos disponíveis. Krugman e Bhagwati (2012; 1987) destacam que tarifas afetam o volume de importações ao alterar os preços relativos. Feenstra (2004), com base no modelo de Armington (1969), mostra que produtos de diferentes países são substituíveis, mas de forma imperfeita. Dessa forma, tarifas iniciais reduzem o comércio, mas quando restam apenas bens essenciais, a elasticidade torna-se baixa e os volumes estabilizam, mesmo com tarifas elevadas

Bhagwati (1997) complementa essa análise ao mostrar que, em mercados com concorrência imperfeita, bens com substitutos locais — como roupas — são mais sensíveis às tarifas. No caso dos Estados Unidos, tarifas de até 25% reduziram a importação de eletrônicos e vestuário da China. Porém, com tarifas superiores a 50%, o comércio se concentrou em bens essenciais como semicondutores e medicamentos, cuja demanda é inelástica. Assim, o aumento tarifário de 100% para 145% não produz efeitos adicionais significativos.

A teoria da oferta e demanda no comércio internacional (amarelo), outro pilar analítico, foi desenvolvida por clássicos como Adam Smith (1776), David Ricardo (1817) e John Stuart Mill (1848). Smith argumentou que barreiras comerciais distorcem a eficiência dos mercados. Ricardo demonstrou, pela vantagem comparativa, que o livre comércio maximiza o bem-estar global. Mill acrescentou que tarifas elevam os preços e reduzem a quantidade comercializada. No século XX, Marshall (1920) consolidou a análise da elasticidade-preço da demanda, enquanto Helpman (1985) e Dixit e Norman (1980) adaptaram esses princípios aos modelos de concorrência imperfeita. Em mercados com barreiras e produtos diferenciados, tarifas afetam os segmentos competitivos, mas bens essenciais ou escassos continuam sendo importados mesmo com tarifas elevadas, pois atendem necessidades irrenunciáveis.

O modelo de gravitacional (azul), formulado por Tinbergen (1962), prevê que o comércio entre dois países é proporcional ao tamanho de suas economias e inversamente proporcional aos custos de transação. Walter Isard, nas décadas de 1950-1960, refinou o modelo, mostrando como barreiras criam fricções proporcionais. James Anderson (1979) e, posteriormente, Anderson e van Wincoop (2003), deram base teórica ao modelo, apontando que, após determinado ponto, o comércio estabiliza em um volume mínimo de bens indispensáveis. Frankel e Rose (2002) confirmaram esse padrão empiricamente, mostrando que bens altamente complementares — como tecnologia, semicondutores ou medicamentos — são menos afetados por choques tarifários. Assim, mesmo diante de tarifas elevadas, as maiores economias do mundo, como China e Estados Unidos, continuam trocando bens essenciais. Além disso, o modelo de gravidade explica por que os Estados Unidos fortalecem laços comerciais com México e Canadá, enquanto a China se aproxima de países vizinhos como Vietnã e Coreia do Sul.

A integração dessas teorias (verde) é aprofundada por autores contemporâneos como Krugman e Helpman, que exploraram a Nova Teoria do Comércio nas décadas de 1970 e 1980. Eles mostraram que economias de escala e diferenciação de produtos tornam o comércio mais resiliente a barreiras. Bhagwati (1980-1990) e Melitz (2003) analisaram os efeitos das tarifas sobre a eficiência econômica, confirmando que tarifas elevadas geram perda de bem-estar, mas não eliminam o comércio essencial. Melitz (2003) mostra que firmas mais produtivas resistem a tarifas elevadas, enquanto as menos eficientes são eliminadas. Arkolakis, Costinot e Rodríguez-Clare (2012) reforçam que os ganhos do comércio persistem mesmo com políticas restritivas, desde que as empresas sobreviventes mantenham conexões estratégicas. Evenett (2019) argumenta que tarifas acima de 100% têm efeito predominantemente simbólico e psicológico, funcionando como sinalização geopolítica, e não como instrumento econômico eficaz.

Não é sobre tarifa

A análise das teorias econômicas revela que o efeito das tarifas entre Estados Unidos e China não é linear. Os aumentos iniciais, até cerca de 20%, geram impactos econômicos significativos, reduzindo o comércio ao elevar preços e desestimular a demanda por bens não essenciais. No entanto, quando as tarifas atingem níveis extremos, como os atuais 125% da China e 145% dos Estados Unidos, seu efeito prático se dissipa, limitando-se a pressões psicológicas e políticas. Isso ocorre porque, nesse estágio, o comércio se torna inelástico, restrito a bens essenciais que resistem a novas elevações tarifárias. Este padrão revela uma mudança na estratégia dos EUA: a prioridade deixou de ser o crescimento financeiro de "Wall Street" e passou a ser o reposicionamento produtivo e o emprego doméstico de "Main Street", onde o foco é o círculo interno da economia real e não apenas os mercados financeiros globais.

Essa dinâmica econômica, no entanto, é apenas a superfície rasa de uma questão mais profunda. A elasticidade da demanda, por exemplo, é difícil de mensurar em uma economia fechada como a da China. Como medir empiricamente a elasticidade de bens culturais, como filmes chineses e americanos, em território chinês? A oferta e a demanda em uma economia centralizada, como a chinesa, ignoram sinais econômicos tradicionais, como o preço, o que explica fenômenos como a bolha imobiliária chinesa, que estourou, mas não se dissipou completamente. Além disso, o modelo de gravidade não se aplica de forma natural à influência chinesa, que cresce em países africanos e latino-americanos, regiões historicamente sob influência europeia e norte-americana. Por que essa expansão ocorre, desafiando as previsões teóricas?

A resposta está na geopolítica. A integração das teorias econômicas demonstra que os movimentos de Estados Unidos e China transcendem o comércio e visam à hegemonia cultural e militar. A prioridade americana deixou de ser o crescimento financeiro de Wall Street e passou a ser o reposicionamento produtivo e o emprego doméstico de Main Street, onde o foco é a economia real, e não apenas os mercados financeiros globais. Para a China, o fortalecimento de sua influência global é uma forma de consolidar poder. Nesse contexto, o primeiro a demonstrar fraqueza enfrentará instabilidade interna. Portanto, as tarifas não são apenas sobre comércio ou proteção industrial, mas sobre uma disputa geopolítica pelo futuro: um mundo ditatorial ou democrático.

Referências

ANDERSON, J. E. A theoretical foundation for the gravity equation. The American Economic Review, v. 69, n. 1, p. 106-116, 1979.

ANDERSON, J. E.; VAN WINCOOP, E. Gravity with gravitas: a solution to the border puzzle. The American Economic Review, v. 93, n. 1, p. 170-192, 2003.

ARKOLAKIS, C.; COSTINOT, A.; RODRÍGUEZ-CLARE, A. New trade models, same old gains? The American Economic Review, v. 102, n. 1, p. 94-130, 2012.

ARMINGTON, P. S. A theory of demand for products distinguished by place of production. Staff Papers - International Monetary Fund, v. 16, n. 1, p. 159-178, 1969.

BHAGWATI, J. The generalized theory of distortions and welfare. In: BHAGWATI, J. (ed.). International trade: selected readings. Cambridge: MIT Press, 1987.

BHAGWATI, J. Free trade, protectionism, and development. New York: Columbia University Press, 1997.

DIXIT, A. K.; NORMAN, V. Theory of international trade: a dual, general equilibrium approach. Cambridge: Cambridge University Press, 1980.

EVENETT, S. J. Protectionism, state discrimination, and international business since the onset of the global financial crisis. Journal of International Business Policy, v. 2, n. 1, p. 9-36, 2019.

FEENSTRA, R. C. Advanced international trade: theory and evidence. Princeton: Princeton University Press, 2004.

FRANKEL, J. A.; ROSE, A. K. An estimate of the effect of common currencies on trade and income. The Quarterly Journal of Economics, v. 117, n. 2, p. 437-466, 2002.

HELPMAN, E. International trade in the presence of product differentiation, economies of scale, and monopolistic competition: a Chamberlin-Heckscher-Ohlin approach. Journal of International Economics, v. 11, n. 3, p. 305-340, 1985.

MARSHALL, A. Principles of economics. London: Macmillan, 1890.

MARSHALL, A. Industry and trade. London: Macmillan, 1920.

MELITZ, M. J. The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity. Econometrica, v. 71, n. 6, p. 1695-1725, 2003.

MILL, J. S. Principles of political economy: with some of their applications to social philosophy. London: John W. Parker, 1848.

RICARDO, D. On the principles of political economy and taxation. London: John Murray, 1817.

SMITH, A. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. London: W. Strahan and T. Cadell, 1776.

TINBERGEN, J. Shaping the world economy: suggestions for an international economic policy. New York: Twentieth Century Fund, 1962.

Bella Investimentos

Consultoria financeira para proteção patrimonial nos EUA.

Contato

E-books

contato@phdbertoncello.com

+55 18 99710-4753

© 2025. All rights reserved.